お口の中を清潔に保つことがインフルエンザの予防に有効な方法であると言うことを、インフルエンザ・ウイルスの増殖サイクルから考えてみましょう。

まず、インフルエンザ・ウイルスは体内に入ったときは、感染する力がありません。

赤い棒がありますよね。 この状態だと細胞にくっつけないのです。

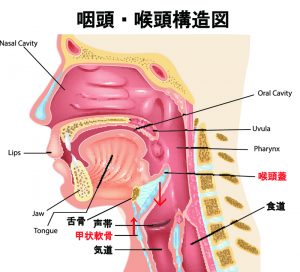

呼吸器と腸管にある「プロテアーゼ」によって初めて活性化して感染する(細胞内に入る)ことが出来るのです。

プロテアーゼによって赤い棒が くっつける状態になります。

細胞内に入ったインフルエンザ・ウイルスは増殖を始めます。

次に 数を増やしたインフルエンザ・ウイルスは細胞外に出ようとします。 でも 細胞とシアル酸レセプターによって結合していて、細胞から離れることが出来ません。

今度は「ノイラミニターゼ」によって 細胞とインフルエンザ・ウイルスを繋いでいるシアル酸レセプターを切り離すことが出来ます。

このサイクルを繰り返すことで、切り離されたインフルエンザ・ウイルスは体内で数を増やしていくことになります。

そして、体内ではこのインフルエンザ・ウイルスを免疫活性食細胞が むかえ撃ちます。 戦いが激しいと 人の体が発熱することにないます。

これが、なんで 口腔ケ アでインフルエンザの予防になるのか! ですよね。

アでインフルエンザの予防になるのか! ですよね。

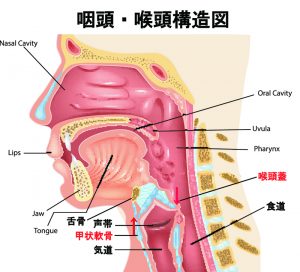

お口の中が清潔でない 汚れたお口の中に この「プロテアーゼ」と「ノイラミニターゼ」が多く存在することがわかってきたのです。

ちなみに、 インフルエンザの治療薬「タミフル」は このインフルエンザ・ウイルスを細胞外に放出するのに関わるノイラミニターゼを阻止するノイラミニターゼ阻害薬なのです。

つまり、「プロテアーゼ」と「ノイラミニターゼ」の数が少なければ、インフルエンザ・ウイルスに感染しにくい、感染しても発病しにくいということです。

お口の中を清潔に保ちましょう。 健常な方は、「それじゃー 口の中を消毒しょう」なんで思わないでくださいね。 口の中の細菌は互いがバランス良く常在することで体に良いこともあるのです。 まだまだ 体の仕組みや体内に常在する常在菌の働き、役割が解明されていないことが多くありますからね。

ご自身のお口に合った清掃を心がけてください。(歯科衛生士や歯科医師のお聞きになることも良いと思います)

誤嚥性肺炎

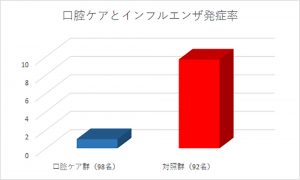

2003~2004年冬季、65歳以上のデイケアに通う在宅高齢者190人を対象に「適切な口腔ケアがインフルエンザの発症率にどのような影響を及ぼすか」という調査が行われました。その結果「口腔ケア群」においてインフルエンザ発症者は1名、「対照群」では9名が発症したという報告があります。

〇「口腔ケア群」歯科衛生士が口腔ケアと集団口腔衛生指導を1週間に1回実施したグループ。

〇「対照群」これまで通り本人及び介護者による口腔ケアをしたグループ。